Поклонимся великим тем годам…

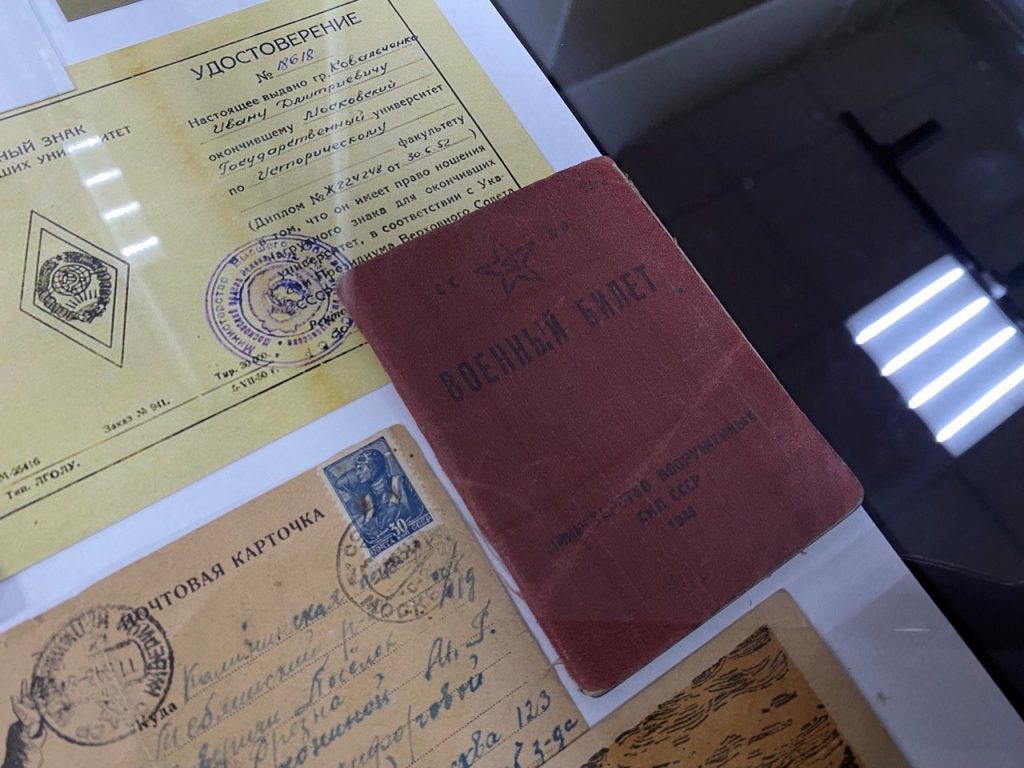

Образцы красноармейских книжек

Красноармейская книжка — документ, удостоверявший личность и воинское звание военнослужащего РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) в период с 1918 по 1940-е годы. Была введена приказом НКО СССР №330 от 07.10.1941 г. как документ удостоверяющий личность красноармейца и младшего командира. Выдача красноармейской книжки взамен военного билета или приписного свидетельства производилась той частью, в которую красноармеец прибыл из райвоенкомата. Отправка на фронт красноармейцев и младших командиров без красноармейских книжек категорически запрещалась. Офицерам в качестве личных документов выдавались удостоверения личности. Посредством книжки осуществлялись идентификация и учет военнослужащих, подтверждалось право на обеспечение и льготы. У убитых и умерших от ран красноармейские книжки (удостоверения личности) изымались и передавались в штаб части или лечебного учреждения, где на их основании составлялись списки безвозвратных потерь личного состава.

Фронтовые треугольные письма. Письма-треугольники — стандартная форма переписки солдат во время Великой Отечественной войны. При помощи их поддерживалась связь между солдатами, воюющими на фронте, и их родными. Причины треугольной формы писем: цензура письма и нехватка конвертов и марок. На каждом треугольнике от фронтовика или от его родственника, находившегося в тылу, в обязательном порядке ставился штамп «Проверено военной цензурой». В народе имелось мнение, если приходил треугольник, значит, писал сын, муж, отец. Если в дом приходило аккуратное письмо с маркой, это означало плохие известия.

Солдатский медальон (или смертный медальон) – это идентификационная записка, хранившаяся у бойца в футляре для установления его личности в случае смерти. Во время Великой Отечественной войны в Красной Армии использовались карболитовые футляры, в которые помещался листок с данными солдата. Записка заполнялась в двух экземплярах: один отправлялся в канцелярию, другой оставался с телом. Существовало мнение, что некоторые бойцы избегали заполнения медальонов из-за суеверий, связанных с их названием.

Военный билет РККА – это официальный документ, который выдавался военнослужащим Красной Армии и служил подтверждением их статуса как военнослужащих. Он также мог быть использован при увольнении из армии или для получения пенсии. Структура документа включала в себя личные данные, воинское звание и должность, служебную характеристику, сроки службы.

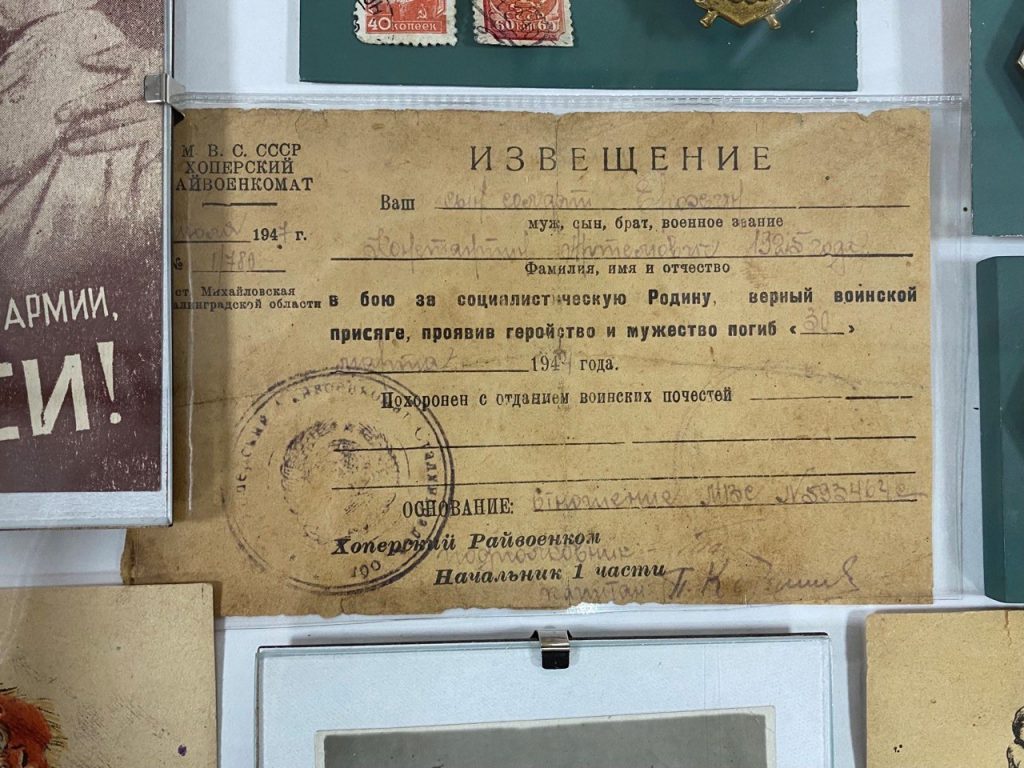

Похоронное извещение в годы Великой Отечественной войны — это официальный документ, который выдавался для подтверждения смерти военнослужащего и информирования его семьи о трагическом событии. Этот документ имел важное значение как для государства, так и для родственников погибших, поскольку он служил не только удостоверением факта смерти, но и свидетельством о героизме и жертвах, понесенных на фронте. Похоронное извещение обычно имело стандартный формат листа бумаги, часто с печатью военного учреждения. Документ мог быть оформлен на официальном бланке с гербом СССР и соответствующими надписями.

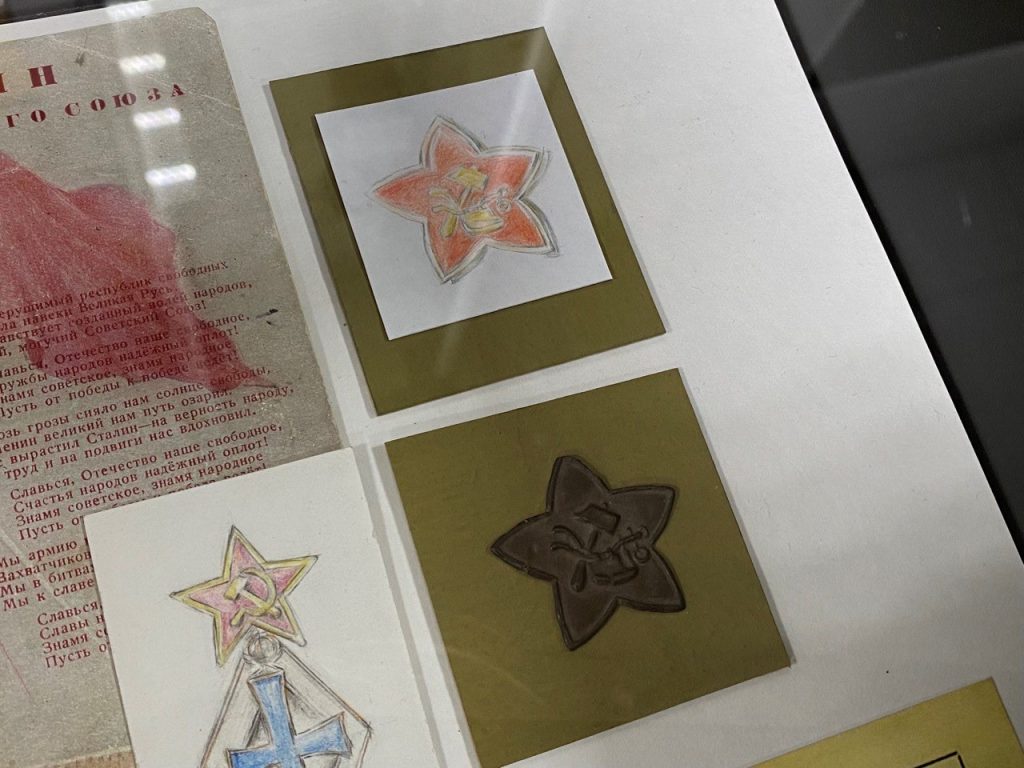

Звезда Красной Армии (1918 г.) – это один из символов, который использовался в вооруженных силах Советской России и позднее в Красной Армии. Эта звезда стала эмблемой, олицетворяющей революционные идеалы и борьбу за социализм, а также служила символом военной мощи нового государства.

Буденновка — это головной убор, представляющий собой мягкий, чаще всего шерстяной шлем, который получил широкое распространение в Красной Армии в период Гражданской войны и на протяжении первых лет после неё. Её характерная черта — закругленная, слегка приплюснутая сверху тулья и загнутые наверх поля. Название происходит от фамилии советского военного деятеля С.М. Буденного. Изготавливались из различных материалов, чаще всего из сукна или другого плотного шерстяного полотна, обеспечивающего защиту от холода и влаги. Цвет, как правило, был защитным: темно-зеленый, серый или коричневый. В зависимости от погоды и рода войск, буденновки могли быть подбиты мехом или иметь подкладку. Буденновка, ставшая символом Красной Армии, отличалась простотой изготовления, хорошими теплозащитными свойствами и удобством в носке. Однако, с течением времени, с развитием военного обмундирования, она постепенно вышла из употребления, уступив место более современным головным уборам. Тем не менее, буденновка остается узнаваемым символом эпохи и русской военной истории.

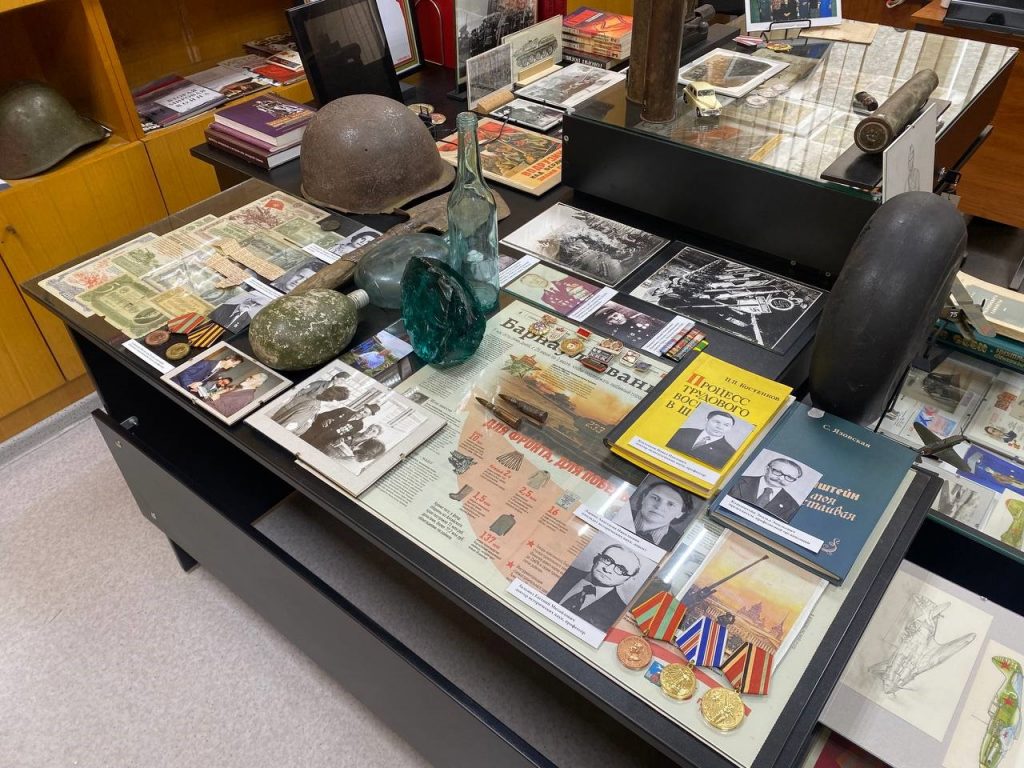

Орденская планка – это подложка, предназначенная для ношения на гражданской одежде, заменяющая полные знаки орденов и медалей. Планка выполнена из муаровой ткани и представляет собой колодку с нашитыми лентами. Цвета лент соответствуют наградам, которыми был награжден владелец. Планка крепится к одежде при помощи булавки. Принадлежала Макарову Геннадию Михайловичу – ветерану ВОВ, начальнику 2-ого отдела АлтГУ.

Медаль «90-лет Советским Вооруженным Силам» Макарова Г.М.

Медаль учреждена постановлением Президиума ЦК КПРФ в 2008 году. Ей награждались активисты и сторонники партии КПРФ, отдавшие свои силы и всемерно способствующие делу укрепления и защиты армии, флота, Отечества.

Медаль представляет собой овал, обрамленный лавровым венком и Красным знаменем с надписью: «За нашу Советскую Родину!» под серпом и молотом. Внутри овала размещена красная пятиконечная звезда с надписью «90 лет». Под звездой расположены молот и лемех плуга. Композицию обрамляет красная лента с надписью «1918-2008». На оборотной стороне медали располагается центральная композиция эмблемы КПРФ — серп, молот и книга. По кругу надпись: «90 лет Вооруженных Сил». Выполнена медаль из светлой бронзы, крепится на пятиконечной колодке и носится на левой стороне груди после государственных наград и после памятной медали «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Медаль принадлежала Макарову Геннадию Михайловичу – ветерану ВОВ, начальнику 2-ого отдела АлтГУ.

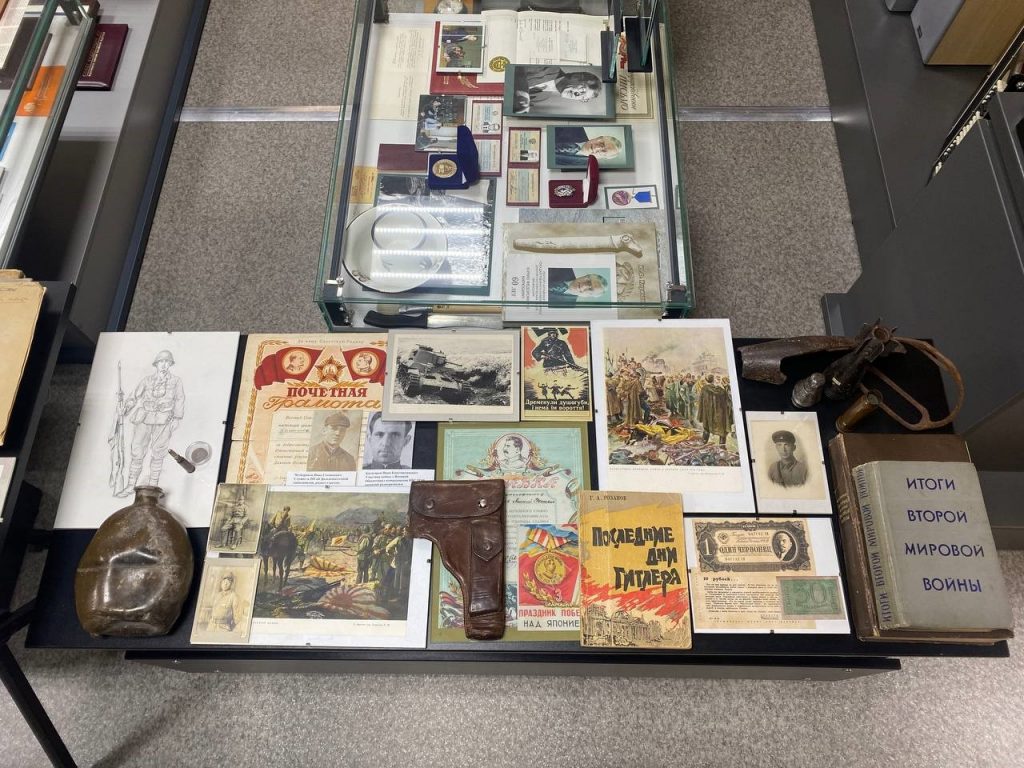

Почтовые карточки солдаты и офицеры Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) отправляли с фронта своим родным. Как и вся печатная графика военных лет, являлись важной частью советской агитации и пропаганды. Они должны были вселять в людей веру в победу над немецко-фашистскими захватчиками, поэтому и оформлялись соответствующим образом.

На лицевой стороне фронтовых открыток размещались лозунги и призывы, поднимавшие боевой дух красноармейцев, документальные фотографии боевых эпизодов, воспроизводились репродукции советских плакатов и карикатуры на врага. Открытки часто печатались на тонкой серой бумаге, в одну краску – чтобы ускорить процесс их изготовления. Характерная особенность почтовых карточек – на них не нужно было наклеивать марки. Армейские почтовые отправления подлежали обязательному прочтению, чтобы не дать противнику возможности получить сведения о дислокации войсковых частей, их численности и боеспособности. Так что обязательный атрибут открытки военных лет – штамп «Просмотрено военной цензурой».

«25 лет Победы в Великой Отечественной войне» — нагрудный знак в СССР. Нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне» за доблесть и отвагу были награждены все непосредственные участники Великой Отечественной войны, военнослужащие социалистических стран, а также главы военных делегаций братских стран, прибывшие в СССР на празднование Дня Победы 8 мая 1970 г. Значок чеканился из алюминия. Однако, попадаются экземпляры, произведенные из томпака. Знак размером примерно 64×35 мм выполнен в форме художественной композиции круглой формы, наложенной на пятиконечную звезду, между лучами которой расположены мелкие граненые штралы. В центре изображена обращенная влево фигура солдата в летнем полевом обмундировании и в каске, держащего в опущенной левой руке пистолет-пулемет ППШ-41. В правой руке боец держит развевающееся знамя, покрытое красной эмалью с золотистыми звездой, серпом и молотом. Правой ногой воин попирает лежащий символ побежденной Германии — орла, покрытого черной эмалью. В левой части рядом с древком знамени в две строки расположены даты: «1945-1970». Нижняя половина композиции обрамлена красной лентой, на которой расположена надпись прописными буквами: «25 лет победы в войне 1941–1945 гг.». Продолжением ленты является лавровый венок, частично закрываемый знаменем.

СШ-36 (также известный под названием «халхинголка») — индивидуальное средство защиты военнослужащего ВС СССР, стальной шлем образца 1936 года. Первый стальной шлем советского производства, принятый на вооружение РККА. Это был наиболее распространенный тип каски. СШ-36 представляла собой стальной шлем с закругленной формой, имеющий относительно небольшие размеры и вес. Окраска обычно была защитного цвета (хаки). Некоторые каски могли иметь индивидуальные маркировки или пометки. Широко использовался в Вооружённых Силах Советским Союзом во время боёв на Хасане и Халхин-Голе, в Польском походе РККА, в Советско-финской войне и в начальный период Великой Отечественной войны. Также отмечено его использование советскими солдатами некоторых частей во время Советско-японской войны в 1945 году. СШ-36 носился с подшлемником, как и все остальные шлемы.

Подсумок (патронная сумка, ранее солдатская сума) — сумка-контейнер небольшого размера, носимая на поясном ремне или на разгрузочном снаряжении. В экспозиции представлена универсальная сумка поясная патронная двухгнёздная для винтовки Мосина, принятая на вооружение в июле 1941 года и выполнялась из кожи, брезента и различных заменителей. Закрывается клапаном на шпеньки.

7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина (ППШ) — советский пистолет-пулемёт, разработанный в 1940 году конструктором Г.С. Шпагиным и принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулемётом РККА в Великой Отечественной войне. До конца 1941 года было изготовлено более 90000 штук. За 1942 год фронт получил 1,5 миллиона пистолетов-пулемётов. В экспозиции представлен диск или барабанный магазин ППШ. ППШ-41 сначала комплектовались барабанными магазинами от ППД-40 ёмкостью 71 патрон. Но так как барабанные магазины в боевых условиях показали себя ненадёжными, излишне тяжёлыми и дорогими в производстве, к тому же требовали ручной индивидуальной подгонки под каждый конкретный пистолет-пулемёт, они были заменены на разработанные в 1942 году секторные магазины ёмкостью 35 патронов.

Колесо пулемета Максима

Пулемёт Максима – станковый пулемёт, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Пулемёт Максима стал одним из родоначальников автоматического оружия. Активно применялся РККА в Великой Отечественной войне. Его использовала как пехота, так и горнострелковые части, а также флот. Во время войны боевые возможности «Максима» пытались повысить не только конструкторы и производители, но и в войсках. Солдаты часто убирали с пулемёта бронещит, тем самым пытаясь повысить манёвренность и добиться меньшей заметности. Для маскировки помимо камуфляжной окраски, на кожух и щит пулемёта надевали чехлы. В зимнее время «Максим» устанавливали на лыжи, санки или на лодку-волокушу, с которых и вели огонь. Во время Великой Отечественной пулемёты крепили на лёгкие внедорожники «Виллис» и ГАЗ-64. На выставке представлено колесо пулемета.

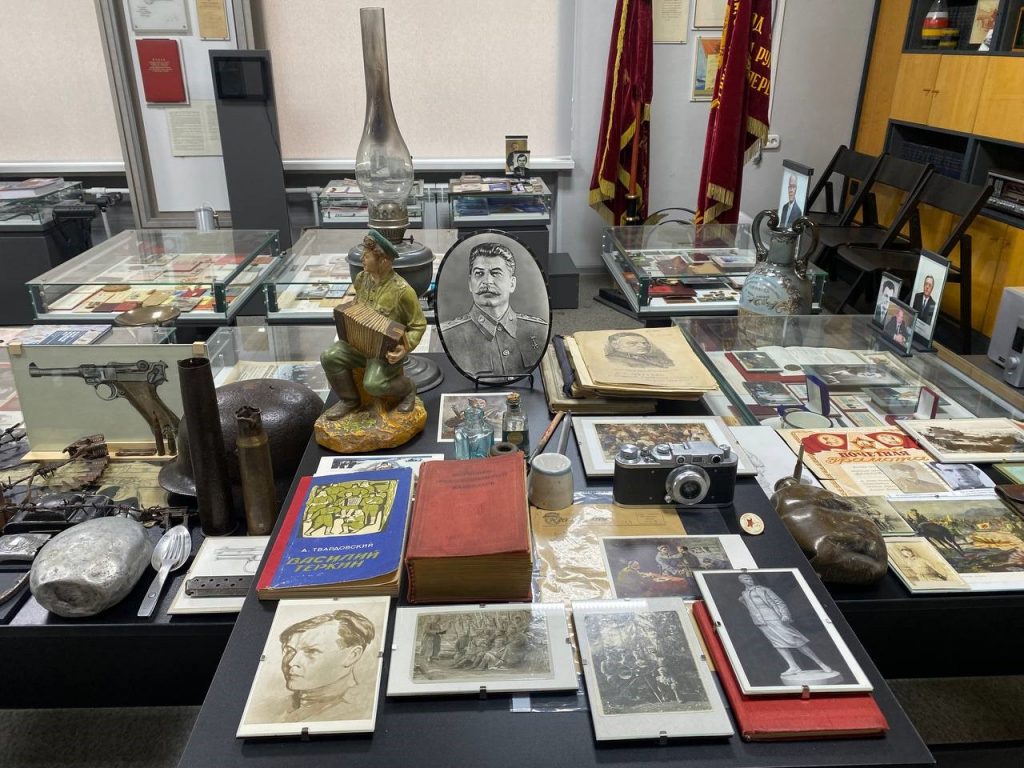

ФЭД — дальномерный малоформатный фотоаппарат со сменными объективами, выпускавшийся Харьковским производственным машиностроительным объединением «ФЭД» с 1934 по 1955 год. Первая модель марки «ФЭД», и для устранения путаницы часто называется «ФЭД-1», хотя официально такого индекса не имел. Выпускался Харьковской трудкоммунной имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, созданной из бывших беспризорников знаменитым педагогом Антоном Макаренко. Именно этим фотоаппаратом пользовалось большинство военных фотографов.

«Василий Тёркин. Книга про бойца» — поэма Александра Твардовского, одно из главных произведений в творчестве поэта, получившая всенародное признание. Поэма посвящена вымышленному герою — Василию Тёркину, солдату Великой Отечественной войны. Поэма состоит из 30 частей, условно разделяясь на три части. Каждая глава — небольшая новелла об эпизоде из фронтовой жизни Тёркина. В четырёх авторских главах-отступлениях — рассуждения о войне, нелёгкой солдатской доле и намёки на то, как шла работа над книгой. Повествование поэмы не связано с ходом войны 1941—1945 годов, но в нём присутствует хронологическая последовательность; упоминаются и угадываются конкретные сражения и операции Великой Отечественной войны: начальный период отступления 1941—1942 года, битва у Волги, переправа через Днепр, взятие Берлина.

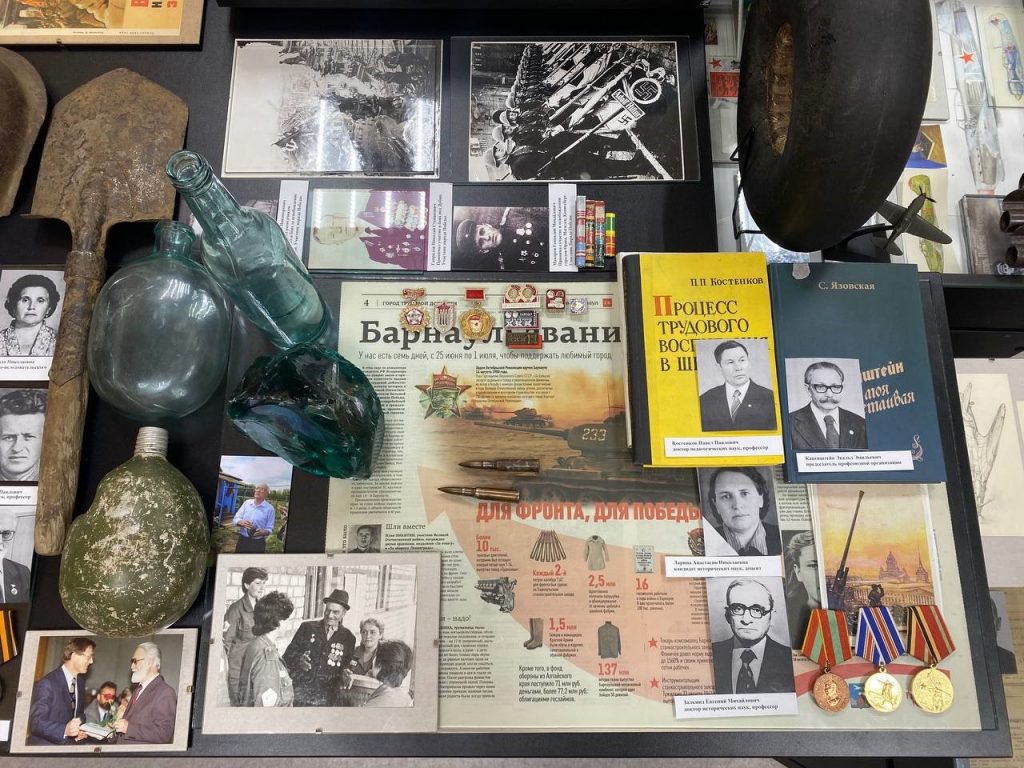

Стекло и фляга производства Акутихинского стекольного завода

Стеклопромышленность на Алтае была представлена Акутихинским стекольным заводом. Акутихинский стекольный завод был построен в 1873 г. К.П. Платоновым в селе Соколово Бийского округа. После того как сгорела Соколовская гута, в 1908 г. бийский купец А.Ф. Халтурин совместно с бийским мещанином А.А. Шихановым учредил полное товарищество «Халтурин и Шиханов». Целью компании было строительство и эксплуатация стеклоделательного завода недалеко от заселка Акутихи. После смерти А.Ф. Халтурина в 1909 г. строительство завода начали в 1910 г., а к 1911 г. запустили производство. Завод долгое время производил листовое стекло, стеклянную посуду и тару.

Во время Великой Отечественной войны завод стал делать стеклянные фляжки для солдат: с одной стороны, немного выпуклые, с другой – вогнутые. Всего на фронт завод поставил 500 тыс., сделанных вручную. Экспонаты, представленные на выставке, были передан «последним» стеклодувом

завода – Г.В. Тонышевым.

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» была учреждена 6 июня 1945 года. Награда предназначалась работникам тыла – всем тем, кто на своём рабочем месте самоотверженным трудом оказывал всевозможную помощь армии и этим способствовал победе советского народа. Медаль, представленная на выставке, принадлежала Е.М. Залкинду. После начала ВОВ Евгений Михайлович по состоянию здоровья (из-за повреждения ноги) был освобожден от военной службы и первую, самую страшную, зиму провел в блокадном Ленинграде. Состоял в дружине противовоздушной обороны города.

Авиационная шина самолета МИГ-3

МиГ-3 – советский высотный истребитель-перехватчик времён Второй мировой войны. Мог применяться в качестве штурмовика и пикирующего бомбардировщика. Истребители марки «МиГ» ведут свою историю с самолета И-200 – первой боевой машины, разработанной под руководством талантливых инженеров Артема Микояна и Михаила Гуревича. МиГ-3 стал самым скоростным и высотным истребителем ВВС Советского Союза в предвоенный период и в начале Великой Отечественной войны. По состоянию на 1 июня 1941 года в пяти западных округах находилось 4727 истребителей, в том числе 77 МиГ-1 (исправных 55) и 845 МиГ-3 (786 исправных). Всего за годы войны истребительные полки ПВО в воздушных боях сбили почти 4 тысячи самолетов противника, из них более 700 самолетов сбили летчики, воевавшие на МиГ-3. На выставке представлена авиационная шина и модель самолета.

Маузер М1910 – компактный самозарядный пистолет, разработанный в Германии в начале XX века. Благодаря своим небольшим размерам и относительно простой конструкции, он стал популярным оружием как среди гражданского населения, так и среди военных. В годы Великой Отечественной войны Маузер М1910 использовался обеими сторонами конфликта, преимущественно как оружие самообороны офицеров, спецподразделений и тыловых служб. Его малые габариты позволяли скрытно носить его под одеждой. Несмотря на свою популярность, боевая эффективность Маузера М1910 была ограничена небольшой емкостью магазина – всего 6 патронов. Эта ограниченная вместимость, а также сравнительно слабая мощность патронов, делали его менее эффективным в открытом бою, чем более мощные пистолеты. Тем не менее, как оружие последнего шанса или для скрытого ношения, он оставался востребованным на протяжении всей войны. На выставке представлен магазин пистолета с патроном.

Колючая проволока – проволока или узкая полоска металла (лента), с расположенными на ней острыми шипами, используемая для устройства простых и недорогих заграждений, а также для улучшения свойств уже существующих. Немецкая колючая проволока, широко применявшаяся в годы Великой Отечественной войны, представляла собой важный элемент оборонительных сооружений Вермахта. Она использовалась для создания многослойных заграждений, часто дополненных минными полями и другими препятствиями. Типы проволоки варьировались, но обычно представляли собой спиральные или прямые конструкции из стальной проволоки с острыми шипами. Качество немецкой проволоки, как правило, было достаточно высоким, обеспечивая долговечность и прочность заграждений. Однако, несмотря на свою эффективность, колючая проволока не являлась непреодолимым препятствием для решительного наступления, и Красная Армия разработала различные методы преодоления таких заграждений.

Пистолет Намбу Тип 14– компактный самозарядный пистолет, принятый на вооружение японской императорской армии в 1920 году. Малые габариты делали его удобным для скрытого ношения. В годы Великой Отечественной войны пистолет Намбу Тип 14 использовался японскими войсками, воевавшими на территории Маньчжурии, Китая и на других театрах военных действий, где присутствовали японские войска. Его применяли в основном офицеры, низшие чины, а также персонал тыловых служб.

На выставке представлена офицерская кобура для пистолета Намбу Тип 14. Как правило, она представляла собой довольно простую конструкцию из кожи или ткани. Часто изготавливалась из коричневой кожи, обеспечивая защиту пистолета от повреждений и дождя, а также позволяя быстро извлечь его в случае необходимости. Дизайн кобуры обычно был достаточно лаконичным, без лишних украшений, функциональность ставилась превыше всего. Пистолет крепился в кобуре либо с помощью ремешка, либо с помощью застежки-защелки.

Японская трофейная фляга времен Великой Отечественной войны, как правило, представляла собой металлический сосуд, чаще всего из алюминия или стали, предназначенный для ношения и хранения питьевой воды. Форма фляги обычно была относительно простой, часто цилиндрической или слегка конической, с узким горлышком и крышкой. Крышка, как правило, плотно закрывала горлышко, предотвращая протекание воды. В отличие от некоторых советских или немецких фляг, японские образцы нередко отличались меньшим объемом, ориентированным на индивидуальное потребление воды. На поверхности фляги могли присутствовать различные маркировки, указывающие на производителя или армейский номер. Однако, в отличие от немецких аналогов, нанесение каких-либо сложных символов или эмблем было скорее исключением. Трофейные фляги часто носили следы использования и боевых действий: царапины, вмятины, следы ржавчины (особенно на стальных флягах), а иногда и следы ремонтных работ, выполненных в полевых условиях. Цвет фляги обычно был неброским — серовато-зеленоватый или матовый, что обеспечивало маскировку в условиях боевых действий. Встречаются фляги с различными способами крепления к ремню или обмундированию – либо с помощью специальных петель, либо с помощью простых ремешков.

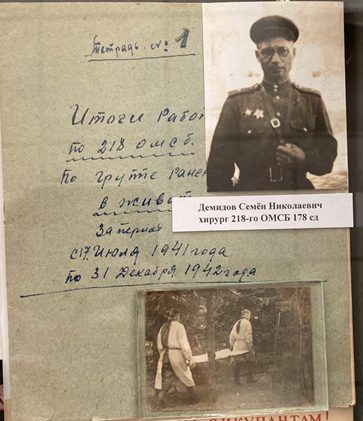

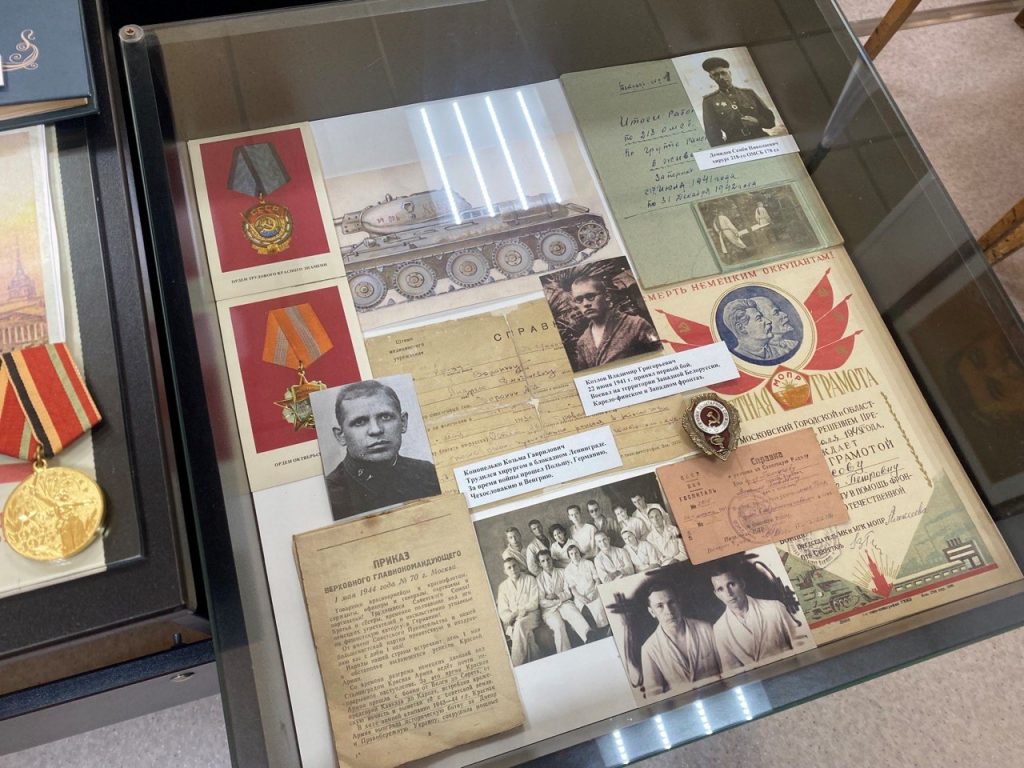

Личная тетрадь хирурга С.Н. Демидова

Тетрадь, представленная на выставке, принадлежит С.Н. Демидову – хирургу 2180го ОМСБ 178 сд. И посвящена итогам работ по группе ранений в живот за период с 17 июля 1941 по 31 декабря 1942 г. До войны Семен Демидов был хирургом городской скорой медицинской помощи в Новосибирске. С первого и до последнего дня войны Семен Николаевич находился на передовой, оперируя в полевых госпиталях. До войны Семен Демидов был хирургом городской скорой медицинской помощи в Новосибирске. С первого и до последнего дня войны Семен Николаевич находился на передовой, оперируя в полевых госпиталях. Несмотря на колоссальную нагрузку, Демидов находил время для участия во фронтовых конференциях, на которых делился опытом с другими хирургами. В частности, он разработал собственную методику операций ранений в живот – одного из самых сложных видов ранений. Немцы подобные не лечили, подчеркивает в своих воспоминаниях Семен Николаевич, а оставляли своих раненых умирать. Войну Семен Николаевич закончил в звании майора медицинской службы. Был награжден высокими боевыми наградами: орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Долгое время работал главным врачом и хирургом Барнаульской линейной больницы.